からむこらむ

〜その239:汝、心臓を癒せるや?〜

まず最初に......

こんにちは。5月に入りましたが、皆様如何お過ごしでしょうか?

今年もゴールデンウィークに入っていますが........16連休なんて人もいるそうですが。不況故に、と言う事では喜ばしくないのでしょうけど。

さて、今回のお話ですが。

前回はウィザリングとジギタリスの物語をしてみましたが、今回はその成分について触れてみたいと思います。と言う事で、化学的な話が中心となりますが、しかしジギタリスの主成分は他の植物の毒(薬)の成分とも実に共通点が多く、興味深いものであると言えますが.......ま、構造について専門的な話もありますが、取りあえず分からない人は「ふーん」程度、と言うか「何か似ているね」程度で十分ですので。

でも、この分野で学んでいる学生さんは構造をしっかり考えてください、ハイ........まぁ、テルペノイドと糖なんですがね。

それでは「汝、心臓を癒せるや?」の始まり始まり...........

では前回の続きといきましょう。

前回触れた通り、ウィザリングの死後にジギタリスは「万能薬」扱いされてしまい、その結果使用頻度が減少してしまいます。

その復権は時間がかかります。まずは19世紀の前半、内科医リチャード・ブライトがその先べんとなる動きをします。彼は1827年、ジギタリスの臨床評価についての著作を発表して、腎疾患による浮腫と、うっ血性心疾患による浮腫との違いを正確に指摘しました。

しかし、これはまだ認められませんでした。

結局、決定打となるには20世紀にある機械が登場してからになります。その機械は1903年、オランダの医学者であるウィレム・アイントホーフェン(Willem Einthoven)によって開発された心電図です。彼はこの功績により1924年にノーベル生理学・医学賞を受賞するのですが、心電図とは文字通り心臓の電気的な活動を示すものであり、そしてジギタリスの有効成分の作用を示すのに必要なものでした。

ジギタリスに含まれる有効成分は19世紀に既に分離が行われています。

その最初の着手は1841年で、パリの慈善病院に勤務していた、オモルとクェヴェヌと言う二名により行われています。これは不純物を含んだものではありましたが、彼らはフランスの薬学会から千フランもの賞金を獲得しました。しかし翌年には別の全く異なる成分も分離され、しばらく混乱が続きます。

そして1869年、フランスのナティベユ(Claude Adolphe Nativelle)によって今度は純粋な活性成分の結晶が分離されます。この成分はジギトキシン(digitoxin)と命名されます。その後も分離は続き、ジギタリスの葉からはジギトキシンの他に、ジギニンやジギタリンなどが分離されていきます。

そして、約半世紀後の1928年にはジギトキシンとジギタリンの構造が確認されています。

さらに2年後、イギリスのケント州のバローズ・ウェルカム社のシドニー・スミスは、別種のジギタリスDigitalis lanataより、その主成分ジゴキシン(digoxin)を分離します。このジゴキシンは研究の結果、効果がジギトキシンよりも強く、そしてより効果が速やかに発揮される事が分かりました。同社はこの結果を踏まえ、ジゴキシンをラノキシン(Lanoxin)と命名して市場に送りだしました。

なお、ウェルカム社はイギリスでこのジギタリスを栽培しようとしたものの大量生産できず、結局より温暖な国での栽培に切り替えていたりします。

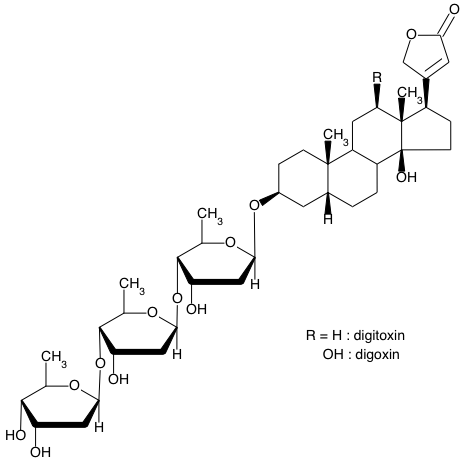

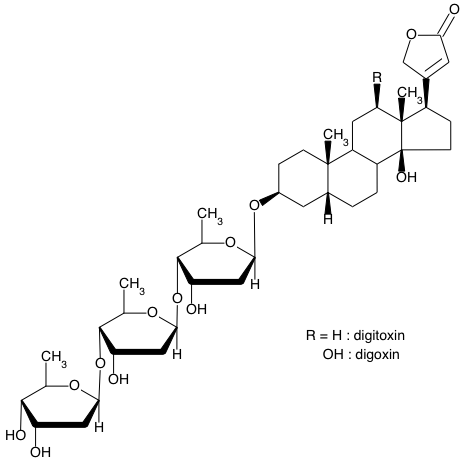

これらのジギタリスから得られた活性成分はいくつかあり、そしてその構造は大きいのですが、一応上述のジギトキシンとジゴキシンの構造を示すと、以下のようになります。

この構造はジャガイモの毒性成分であるソラニンの様な、ステロイド(図の右側)と糖(図の左側、3個繰り返している部分)がくっついたステロイド配糖体と呼ばれる構造をしています。配糖体で糖では無い部分の構造をゲニン、あるいはアグリコンと呼ぶのですが、この部分でジギトキシンとジゴキシンには違いがあり、ジゴキシンはアグリコンに水酸基(ーOH)がついているのが特徴です。糖の部分は2位と6位に水酸基がつかないジギトキソース(digitoxose)がついています。

なお、ジギトキシンのゲニンを「ジギトキシゲニン(digitoxigenin)」と呼んでいます。

このようにして分離されたジギタリスの有効成分は薬として使用され、また先の心電図と共に徐々に作用機構が分かってきます。

ではジギタリスは何に有効なのか? 前回触れた通り、心臓の働きが弱まれば体内の水の出入りのバランスが悪くなり、水腫が起こります。一方、ジギタリスはこの状況を改善する、つまり弱った心臓の収縮能力を強め、心臓のポンプとしての働きを回復させる能力があります。つまり強心作用を持っています。

その結果どうなるのか? 心臓のポンプ能力が回復すればそれだけ血液の循環が良くなる為、溜まっていた水分も排出される方向に動きだします。その結果余分な水分は腎臓を介して尿として捨てられ、尿量が増加します(前回触れた通り、水腫になると尿が出難くなる)。即ち、利尿作用を持つと言えます。

このような強心作用を持つ、アグリコンと糖が繋がったものを「強心配糖体」と呼んでいます。

なお、非常に専門的な話になりますが、この作用機構は完全には分かっていないもの、現在説明されるところでは心筋細胞膜のNa+/K+ ATPaseとNa+ポンプを阻害することによるとされています。つまり、Na+/K+ ATPaseの阻害によって細胞内のNa+が外に能動輸送されずに濃度が上昇し、この結果細胞の内外の勾配が減少します。その結果、Na+を排出するのに代替となるNa+/Ca2+の交換機構が働いてNa+が排出され、かわりに心筋細胞内のCa2+が増加して心筋の収縮が増すと考えられています。

#なお、このカルシウム濃度の調整がうまく行かないと心筋の働きがおかしくなる。

このように強心作用を持つジギタリスとその諸成分は過剰に投与すれば転じて毒となります。

前回も触れた通りこの薬は投与のバランスが難しく、過剰投与すると「ジギタリス中毒」として知られる中毒症状を引き起こします。これは体の各部に問題を起こすもので、悪心や嘔吐といった消化器への作用、不整脈や頻脈といった循環器への作用、光がないのにちらちらと見えるといった視覚異常(これは例えば「天使の光輪のようなものが見える」と言うケースもあるらしいですが)、めまいや頭痛、錯乱といった精神系への作用、血小板の減少といった血液への作用が知られています。

量はとにかく難しいもので、経口摂取した時には消化管からの吸収が良い事(ほぼ100%と言われます)が知られており、例えば通常ジギトキシンの錠剤には1錠の中に0.025mgや0.1mg程度しか含まれていません。しかも24時間の排出量が1割程度で、半減期は4〜6日程度かかります。この事から体内への残留時間が長い為に投与に気をつけないと中毒を起こすことがあるようです。

LD50を見ると、ジギトキシンではマウス経口で7.5mg/kg、ラット経口で23.75mg/kg、ラット静注では3.9mg/kgと毒性は高いといえるでしょう。致死量はおおむね5mg程度と推定されるようです。一方ジゴキシンはマウス経口で17.78mg/kgと、ジギトキシンよりは毒性は多少小さく、また吸収と半減期もジギトキシンと比べて早く、おおむね2時間程度で半減します。その分だけ使いやすい部分もあると思われます。

このように数字を見れば分かる通り、薬効と毒性の量の幅がかなり狭い物質であるといえるでしょう。名称も「トキシン(toxin)」、即ち「毒」と言う意味の言葉が付けられており、そういう意味では「毒」と言うイメージが強い物だったのかもしれません。「薬」と「毒」が紙一重と言える良い例の一つであると言えます。

ところで、薬剤の効果を調べるには現在は一般的にラットやマウス、モルモットといった実験動物を用いると言う事は今までも触れた事がある通りですが、ジギトキシンやジゴキシンといったジギタリスの成分についても、上述の通りラットやマウスのデータが得られており、そのような動物で試験されています。一方、ジギタリスの葉を用いる事になると、今度は葉によって成分や含有量が異なる為に「これ」と一概に言えなくなってしまうものがあります。ではジギタリスの葉の効果(力価)はどれくらいなのかを測定する方法は? ラットやマウスを使ったのか? と言うとこれがまた少し独特な方法が使われています。

では、ジギタリス葉の力価を調べるのにどの動物を使ったのか?

これはハッチャー・マグヌス法と呼ばれる方法で測定されていました。別名は「ネコ法」。この単位を英語で「cat unit」と呼んでいることから分かる通り、つまりネコを用いています。具体的にはネコにジギタリス製剤を投与し、ネコの心臓が収縮し、心停止(副作用です)する量を力価とするものです。これは最も信頼できる方法として使われていました。

ただ、その後ネコの確保やら実験操作が面倒であった事と、心電図が使われるようになったためにネコ法は取りやめられる事になります。

その結果、次に使われた方法が「ハト法」となっています。この内容はネコをハトに変えただけとなっていますが、しかしジギタリスの葉を医療現場で使う機会が現代では余りない以上、実際にこれを用いる機会はそれほどないと思われます。

なお、注意事項として。

心疾患なら全てジギタリスを使える、という訳ではないと言う事には注意をしておいてください。ジギトキシンやジゴキシンを使うタイプの心疾患もあれば、使えないものもある、と言う事は念のため触れておきます。

専門的になりますが、例えば有効なものは、うっ血性心不全、心房細動といったものが挙げられています。一方、使用できない物としては神経への伝達の問題から房室ブロック、または低カリウム血症といったケースでは禁忌とされています。

ま、余り細かいのは医者の領分になりますので、そちらの方へ聞いてみるとよろしいかと思いますが。

#あくまでも物質の方が主体なコラムですので。

さて、化学的に見るとジギタリスの有効成分は面白いものがあります。

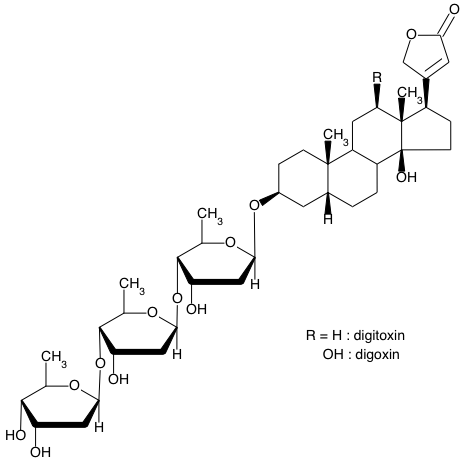

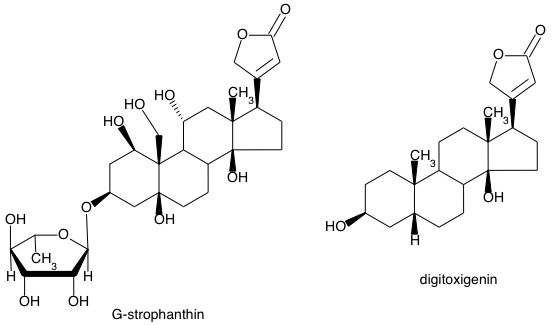

何故か? これは他の強心配糖体の成分と比較するとその構造の類似性が注目に値するからです。例えばウアバイ、あるいはウワバイの木と呼ばれる植物や、あるいはキンリュウカと呼ばれるようるキョウチクトウ科の植物に含まれる、G-ストロファンチン(G-strophanthin、ウアバイン、ウワバインとも)と言う物質があります。キンリュウカなどは元々矢に塗る毒(丁度クラーレの様に)として用いられているのですが、この物質は強心作用がある事が知られています。

左がG-ストロファンチンで、右には比較対照としてジギトキシンの構造は大きすぎるので、ジギトキシゲニンの構造を挙げておきます。何となくでも「基本的な骨格」が似ている事は理解できるかと思います。専門的にはステロイド配糖体である上、ステロイド骨格部分の17位に結合する五員環不飽和ラクトンがある点で共通しています。

この構造の類似もあってかストロファンチンも強心作用が知られており、日本薬局方にG-ストロファンチンとして登録されています。消化管からの吸収はジギトキシンなどに比べて悪い、など違いがいくらかありますが、ストロファンチンだけでまた一つの話が出来ますので、ここでは軽い紹介だけにしておきましょう。

ストロファンチンはこのように矢毒として用いられた経緯がある一方、他にも植物由来で矢毒として用いられている中でも強心配糖体のものがいくつか知られています。それらが全て薬としても使えるのか、と言うとまたそれは別の話となりますが........

他にも同じような構造を持つ強心配糖体を持つ植物がいくつもあります。その中には名前がよく知られている一方で、そのような作用を持つ事を知らないと言う物もあります。

どういうものが当てはまるのか? 例えば「谷間の姫百合」やら「君影草」の別名を持つスズランはその外見に似ず、実に危険な植物として知られています。外見上かわいらしいこの植物は、花言葉が「幸福の再来」と言うように全体的に良いイメージをもたれる植物であり、フランスでは5月1日にこの花を恋人に送る習慣もあり、また欧州の結婚式で花嫁がベールやブーケにこの花をしのばせる伝統があるようで、故ダイアナ元妃もベールの髪飾りにこの花を付けています。これは、ある伝説では結ばれなかった恋人同士が死んだ後に並んで埋葬され、その後咲いたと言うような物語もあり、そういう恋愛に関したイメージがあるのかもしれませんが。

ただ、この植物は花や根、また実や種子などをはじめ全草に毒が含まれています。特に赤く成った実を食べてしまった結果中毒する事例が多く、アメリカではこれを子供が口に含んで、あるいは料理に使った結果中毒してしまうケースがよくあるようです。また厄介な事に、旧西ドイツでの事例として、三歳の少女がスズランをさしていた瓶の中の水を飲んで死亡するなど、水にも移行しやすい成分が含まれています。

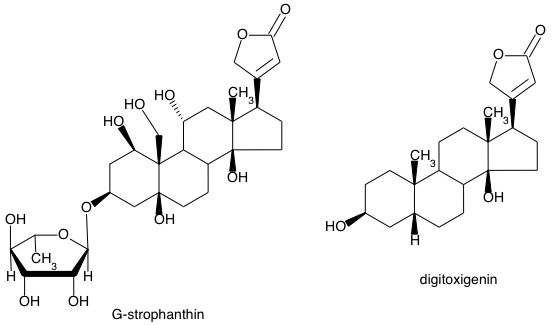

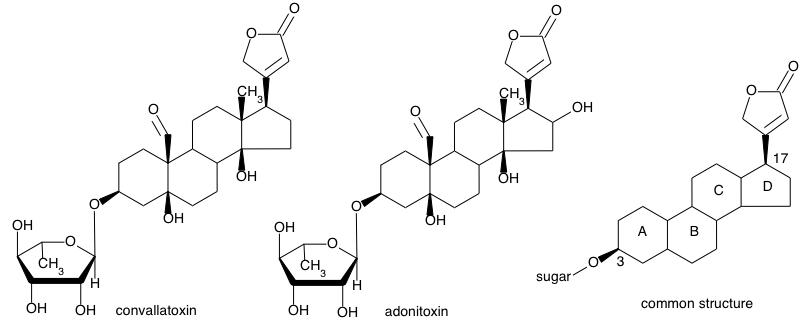

その成分はコンバラトキシン(convallatoxin)やコンバロシド(convalloside) といったものが知られており、これが強心配糖体で構造がジギトキシンなどと似ています。

また他にも名前がめでたく、「元日草」との別名を持つ福寿草もこの手の毒草の一つです。

この名称の由来は「新春を祝う」と言う事で、春を告げる花として付けられていますが、民間では根に強心作用、利尿作用がある事が知られており、利用されてきた経緯があります。もっとも、これをテレビが紹介したのは良いものの、それを見ていた主婦が根を乾燥して煎じて飲んだ結果死亡するという事件が1992年に発生しています。

テレビでの安易な放送が恐ろしい事例の一つであると思われますが、その後福寿草の根を「食用」と紹介して指摘を受けたケースなどもあり、また一方で福寿草の根を「薬」として紹介して「毒」の面を記述していない、と言う本もあるそうで、もしかしたら表になっていないだけで結構似たようなケースがあるのかもしれないと思うものはありますが.......

この福寿草の毒性はアドニトキシン(adonitoxin)によるもので、これもステロイド配糖体でジギトキシンと似た構造を持っています。

コンバラトキシンとアドニトキシンの二つの構造を上に示します。コンバロシドはコンバラトキシンの糖の部分にもう一つ糖がついた構造で、アグリコンは共通しています。これらの構造も、ジギトキシンやストロファンチンの構造とよくにているでしょう。

事実これらのステロイド強心配糖体の構造は、上手右側にあるような構造の点で共通しています。つまり、ステロイド骨格のA環の3位に糖が結合し、17位には五員環の不飽和ラクトンがつく構造を持っていると言えます。

一方、これらのものと構造が似ている物質は他にも色々と知られていますが、やや違う構造を持つ物もあります。

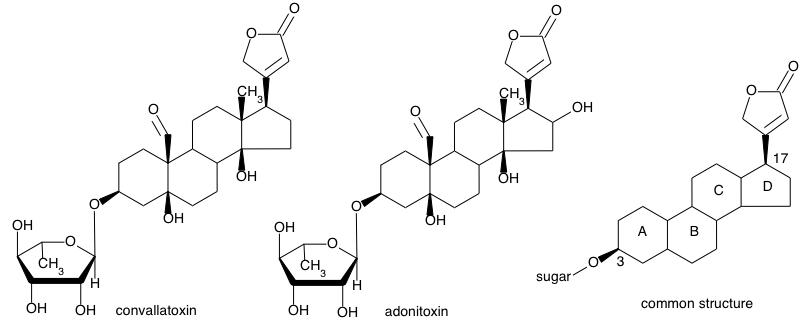

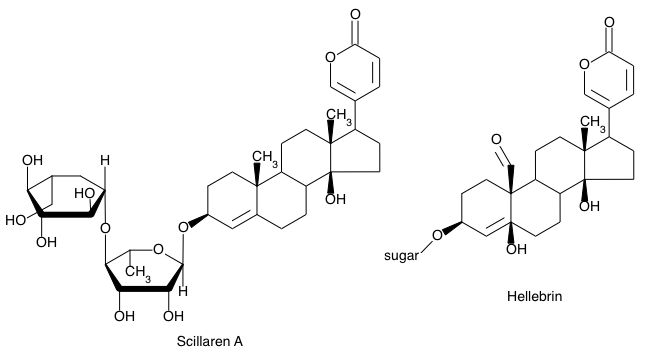

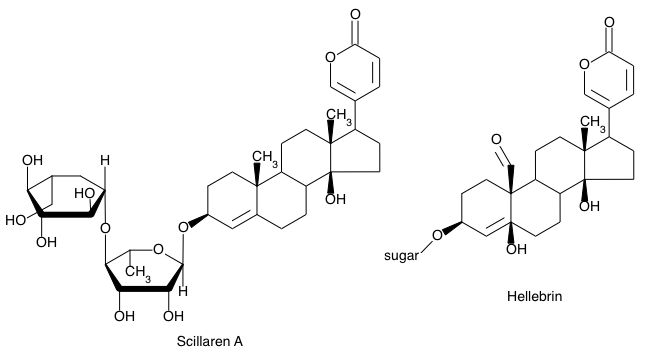

例えば、ジギタリス以前に知られていた強心作用を持つ植物として、地中海地方産のユリ科の海葱(Urginea maritima)を使ったものが知られていました。紀元前1500年頃にはエジプトで既に使われており、古代シリア人は海葱酒と言う民間治療薬について、やはり利尿作用がある事は認識されていました。この海葱の強心作用成分はシラレンA(scillaren A)と呼ばれています。

また今の時期はまだ早いですが、クリスマスの頃に咲くバラと言う事で名付けられたクリスマスローズがあります。この花、キリストが生まれた時に咲いたと言う伝説まで作られていますが、しかし英名Christmas Roseも学名はHelleborus niger、ギリシャ語で「死に至る食べ物」を意味する植物です。この植物は古代ギリシャのディオスコリデスの著した『薬物誌』において狂気を直す薬草と信じられていたと言い、根を煎じて飲ませると嘔吐し、粘液や胆汁などが体内から出ていき、浄化されて狂気が治るとしていたようです。また後には膣座薬として用いる事で堕胎の為にも使われていました。エピソードは他にも多いですが、この根を煎じた時の症状は強心配糖体であるヘレブリン(hellebrin)に由来するものと考えられます。

シラレンA、ヘレブリンは糖は同じ構造のためにヘレブリンは省略してあります。ともステロイド配糖体でジギトキシンなどと構造が似ていますが、しかし専門的に見るとステロイド骨格の17位に結合する部分が六員環不飽和ラクトンとなっていると言う点で違います。

専門的ですが、これらの化合物はステロイド骨格を持つことから、天然ではテルペノイドから合成されて来る事が分かります。

しかし、個人的に興味深いのはこれらの物質の様なものは通常はアルカロイド(構造中に窒素を含む物質)である事が多いものの、これらの物質はそうでない事があるでしょうか。もちろん、非アルカロイドで毒性や薬効を持つ物質は多くありますが、しかし植物から合成される物としてはやはりアルカロイドの印象が強いものですので、これらは興味深いものがあります。

さて、以上のようにステロイド強心配糖体をいくつか紹介しました。

ウィザリングの死から約二十年の後、イギリスの医者であり、ヨーロッパ中部を旅していた詩人でもある人物の残した詩の中に「汝、心臓を癒せるや?」と言う一行があったといいます。当時は既にジギタリスが知られ、その効能はよく知られていました。そして今ではそのような働きをする薬剤がいくつも知られています。

その中のあるものは毒として命を奪う一方、あるものは現在医療現場で使われ多くの人々の「心臓を癒」しています。これらの本格的な使用の初めはまさにウィザリングによるものであり、その功績は大きいといえるでしょう。また、一方で興味深いのは、自然の中でこれらの同じ様な働きをする似たような物質が、全く異なる種類の植物から作り出される事でもあります。そして、それらを調べ、毒と見られながらも薬としての作用を見つけ出し、使っていく人類の知恵も驚くものと言えると思いますが........皆さんはどう思うでしょうか?

と言う事で長くなりました。

それではこの話はこれで以上、と言う事で......

さて、今回の「からむこらむ」は如何だったでしょうか?

取りあえず、再開に当たって最初に思いついていたのは、実はピクリン酸ではなくてこの話だったんですがね(^^; まぁ、ちょいと化学的な話が結構入っているのは、管理人の趣味という事で一つ........いや、こういう具合に違う植物で共通点が多い、と言うのは結構個人的な興味としては結構あるんですよ、えぇ。そういう事で構造式を結構出しましたが。

まぁ、専門でやっていない人でも何となくは「形が似ている」程度で分かってもらえれば幸いですがね。

さて、そういうことで一つ終わりですが。次回はどうしますかね.........

次回は......一話完結のにするか、ちょいと悩んでいますが。まぁ2週間以内に一つ出せればなぁ、と思っています、ハイ。

そう言うことで、今回は以上です。

御感想、お待ちしていますm(__)m

次回をお楽しみに.......

(2009/05/03公開)

前回分 からむこらむトップへ