からむこらむ

〜その237:大砲燃ゆ〜

まず最初に......

こんにちは。新年度が始まり2週間と少しがたちましたが、皆様如何お過ごしでしょうか?

桜が散ったと思ったら、気温が高すぎる日々がやってきたりと体調管理が難しい日々となっていますが........

さて、そういう事で約11ヶ月半ぶりとなる「からむこらむ」です。

今回は、と言うか「も」と言うべきでしょうが、久しぶりという事でして色々と考えてしまいましたが。まぁ、リハビリ代わりに一本で終わるような話をしてみたいと思います。

もっとも、日本の軍事史と言う観点でみれば大きな物質なのですが.........

そういう事で、「大砲燃ゆ」の始まり始まり........

日本の近代の歴史上大きな転換点を迎えた事件を挙げよ、と言われたら、皆さんは何を挙げるでしょうか。

「近代」と言う表現もまた難しいものではありますが、一般的に日本における「近代」とは、開国、あるいは明治の頃から昭和初期、おおむね第二次世界大戦が終わるまでぐらいをさす事が多いようです。その期間はおおよそ100年に足らない短い期間ですが、しかし数多くの転換点を含む時代であるといえます。

その中でも特に大きな転換点の一つを挙げるとすれば、日露戦争を挙げる事ができるでしょう。

その日露戦争は、1904(明治37)年2月、旅順港に配備されていたロシア艦隊に対して日本海軍が攻撃することで始まり、そして1905年5月27日の日本海海戦でクライマックスを迎えます。この海戦で日本海軍はまれに見る規模で圧勝してその後の流れを決定づけたのはよく知られる通りです。

ではその日本海海戦での日本海軍の勝利を決めたのは何だったのか?

戦争における勝因と言うものは無数のものがある為に簡単には言えません。この海戦に限って、しかもある程度日本海軍側からの視点に絞ってみた場合では、やはり艦船が優れていた事。そして将兵も質が高く、士気が高かった事。また、前回の話題であった通り、脚気が海軍では少なかった事も当然大きな要因といえるでしょう。また情報戦の勝利でもあり、たとえば日英同盟が機能して世界中の英国の植民地等から逐次バルチック艦隊の情報は入っていましたし、日本軍も大小多数の艦船を展開して情報網を展開。そして情報の伝達に必要な無線機も優れており、特にこの点においては木村俊吉により開発された三六式無線電信機が活躍しています。なお、これを動かした蓄電池は島津製作所創業者であった島津源蔵によるものであり、自社に据えていたものをも納入して間に合わせたものでした。

もちろん情報だけを押さえても勝てません。やはり直接的な攻撃力、つまり火力がロシアよりも優れていた事も非常に大きなものでした。

ところで当時の艦船による戦闘で使われる武器をご存知でしょうか?

機雷などもありますが、直接的な戦闘のシーンでは使わないので除外した場合、基本的には砲撃と魚雷の二種類になります。昔ながらの衝角も当時はまだ装備している艦はあったものの、実際には既に過去の遺物として使われる事はなく、事実この海戦を最後にまず見られなくなります。

ところで、砲について当時の流れを見ると、1880年ごろから鉄鋼に関する技術開発が多いに進んでいました。この結果艦船の大型化が図られ、また大量の建造が行われています。また同時に「盾」と「矛」、即ち装甲による防御力の向上と、砲による攻撃力の増加が図られているた時代でした。

ところで、砲とは言うまでもなく砲弾を撃ちだす為の装置になりますが、どういう仕組みかご存知でしょうか? この部分は調べればイロモノから現代的なものまで非常に多数のものがあり、またその方向で説明をすると単なる軍事コラムになりますので、あくまでも「基本的な」話、と限定しておきますが........砲の基本的なメカニズムはシンプルで、より小型な兵器である銃と同じです。つまり、砲弾の後ろに「推進薬」と呼ばれる火薬をおいて(銃なら薬莢の内部にこの火薬がある)これに点火し、火薬が燃焼した結果生じる気体の圧力で砲弾を押し出します。言ってしまえば吹き矢とまったく同じなのですが、その推進源は息ではなく、推進薬の化学反応で生じる気体の力を使っていると言う点で違いがあります。これによって押し出された砲弾が相手の艦船にぶつかれば、その砲弾の持つ運動エネルギーで破壊される事になります。つまり、質量と速度が大きいほど破壊力が大きくなる事になる。もっとも、その砲弾も単なる鉄の塊では飛距離や貫通能力が限られるので形状を変え、また推進薬も強力な物を用いてより速く、遠くへ重いものを飛ばす事を競う事になります。

#もっとも、あまりにも推進薬が強力すぎると砲が持たなる、などという点は言うまでもありませんが。

ただ、砲撃戦においては単に砲弾で穴を開けるだけで敵艦が致命的な損傷を受けるとは限りません。たとえば、砲弾がそのまま対象を突き抜けてしまえば、ただ壁に穴を開けただけ、と言う事になることもありえます。もちろん装甲に穴を開ける事は艦船に損傷を与える事ではありますが、しかしたとえば相手が人といった「柔らかい」標的であれば、実はこのような砲弾の効果はそれほど高くありません。

このような問題を解決する砲弾として「榴弾」と言う物があります。この言葉は日本では実がはじける柘榴から「柘榴弾」と当初呼ばれていたものになりますが、文字通り「砲弾を破裂」させるという物で、砲弾の中に「炸薬」と呼ばれる火薬・爆薬を入れておき、その着弾と同時に破裂させ、金属片をまき散らす物になります。これは分厚い装甲を対象とするものでは威力が減じますが、しかし人といった物であれば十分な殺傷効果を持ち、また金属片による艤装の幅広い損傷を期待する事が出来ます。

そして19世紀末の鉄鋼に関する技術開発競争では、艦船、あるいは要塞の壁の貫通を目的とする徹甲弾と、榴弾の両方の性質を持つ徹甲榴弾の開発に向かっていました。これは相手の装甲内に入り込んでから、やや遅れて爆発をする、と言うものです。この開発には当時の先進国が開発に血道を上げていました。

徹甲榴弾の開発はどのように進んでいたのか?

それに触れる前に、一応用語だけ説明をしておきますと.......「火薬」と「爆薬」と言う表現をしていますが、これは両方とも爆発をする点では同じです同義として使われる事が多々ありますが、細かく言えば一般に爆発速度が音速に達しないものを「火薬」、音速を超えるものを「爆薬」と呼んでいます。つまり単純に言えば「爆薬」の方が破壊力が高いと言う事になる。もっともそこまで正確性を期して身構える必要はないでしょう。

また、「炸薬」とは上述の榴弾のように、爆弾・魚雷、砲弾等を爆発させるための火薬・爆薬を意味します。

さて、徹甲榴弾で重要なのは砲弾はもちろん、炸薬も極めて重要な物になります。当時はすでに綿火薬が開発されており、当初はこれを詰め込む事も考えられていました。しかし綿火薬は不安定であり、不発が多いために信頼性に問題がありました。

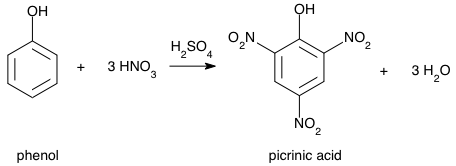

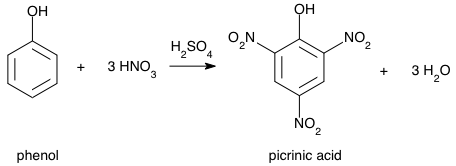

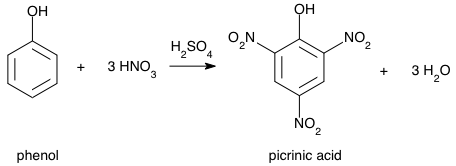

これに対して開発されたのが、フランスのチュルパン(Eugène Turpin)が1885年に開発したメリニット(melinite)であり、これは綿火薬よりもずっと破壊力が高いピクリン酸(picrinic acid)と呼ばれる薬剤を主成分としたもので、また同時に初めて炸薬の主成分としてピクリン酸を用いた物になります

ある程度具体的な説明はまた後述しますが、ピクリン酸はフェノールを原料とする爆薬であり、爆発すると非常に高威力を発揮するために軍用にはうってつけでした。ただ砲弾へ装填しても、ピクリン酸はあまりにも衝撃に対して敏感な為、砲弾が装甲版や壁に衝突すると即座に爆発してしまうために、榴弾としては問題はないのですが徹甲榴弾としては問題がありました。

チュルパンはこの衝撃に対する鋭敏さを和らげる為、鈍感剤としてコロジオンを混ぜ(その主成分は硫化エーテルでした)、その混合ピクリン酸の炸薬をメリニットとしました。さらに徹甲榴弾として必要な、着弾後に遅れて爆発させる為の遅延信管をメリニットとセットで開発して特許をとり、フランスはこれを制式採用して配備を開始します。

この優れた炸薬を手にしたフランスはメリニットの生産に非常に意欲的に取り組み、そして欧州各国に売り込み始めました。売り込むには当然デモンストレーションをする必要がありますが、実際に要塞を新設して1886〜87年にその爆破実験を行っています。この成果もあってか、そして必要もあってかドイツはこのメリニットを輸入して配備していきました。ただ、逆にドイツはフランスにその成分であるピクリン酸と硫化エーテルを多量に輸出しており、ある意味相互依存的な関係であったとも言えます。

もちろん商売の相手はドイツだけではありません。メリニットの売り込みは当然イギリスにも行われました。

イギリスはこの新炸薬に興味を持っていました。その理由は新炸薬への興味も当然ありますが、一つはフランスが執拗なまでにメリニットを「自慢」して売り込み。そしてピクリン酸の原料となるフェノールを「挑発的なほど」大量にイギリスから輸入した事にあります。ただ、フランスにとって誤算であったであろう事は、イギリスは多方面の情報収集とフェノールと言う点からメリニットの主成分をピクリン酸と考え、1888年9月には本格的な検討を開始。ピクリン酸を実験してフランスの主張を確認したイギリスは、その衝撃への鋭敏さにも気付いて鈍感剤を試験し、そして研究の結果翌年にはピクリン酸87%、ジニトロベンゾール10%、ワセリン3%の構成でケント州リッドにおいて「リッダイト(lyddite)」を作り始めます。また、遅延信管もハイラム・マキシムにより既に85年、87年に特許がとられており、この採用により解決します。

このリッダイトは1898年9月にスーダン戦争において実践投入され、ナイル川マンクスの戦いにおいてオムドウール砦に対して榴弾を使用し、これを徹底的に破壊しています。この戦いは初のピクリン酸系砲弾の実践投入であり、その威力を実践において存分に証明しています。

このようなことを考えると、フランスはまさに商機を逸してしまったと言えますが........

#歴史的背景としてイギリスとフランスの仲を考えると、また面白い関係であると言えますが。

一方、大西洋を離れたアメリカでは、やや遅れてピクリン酸系の爆薬の開発に入ります。

アメリカが取り掛かったのは1901年、ピクリン酸に鈍感剤としてアンモニアを加えたピクリン酸アンモニウムをD火薬として採用しており、これを使用した砲弾の使用で12インチのプレートを貫通後爆発させています。

このように、欧米では当時ピクリン酸の破壊力に注目したものの、鋭敏さを問題としてそれを改善する為の添加剤を混ぜた混合ピクリン酸によるシステムを作り出しました。

一方、日本ではどうだったのか?

フランスがメリニットの開発をしたとの情報は、日本にも伝わっていました。

1887年、当時の海軍大臣西郷従道はドイツで褐色火薬(日本では褐色六稜火薬といい、黒色火薬を改良したライフル、大砲用の装薬)の契約の締結を進める中、海軍省よりメリニットの情報を得ており、フランスに問い合わせています。しかし4月にきたその返事は、「機密となっているために」輸入出来ないと言うものでした。

この為、翌月に海軍は内閣印刷局で勤めてインクの開発等を行っていた、当時28歳の下瀬雅允(しもせ・まさちか)を雇って海軍三等技手とし、彼にメリニットに対抗できる爆薬の開発の着手を命じます。下瀬は赤羽の火薬製造所で研究を開始するのですが、彼がメリニットの成分として注目したのは、実に的確であったことにピクリン酸でした。

どうしてピクリン酸に注目したのか詳細は不明ですが、1887年6月にイギリスのマンチェスターの染料工場で使用するために貯蔵されていたピクリン酸が爆発した事件があり、その爆発力に注目したと言う話。また、あるいはフランスで報道された新聞等の情報を集めて分析した結果、と言う話もありますが詳細は不明です。それはともかくも下瀬は火傷を負うなどのしながら研究を進め、1888年3月には下瀬火薬試製第1号を作りだします。その中身は2,3の薬品を混合したものであり、主成分はピクリン酸でした。その報告では高威力である事が記載されているものの、しかし量産・貯蔵については難がある事を自ら記しています。

ところが同年4月、フランスにいた伊東義五郎大尉より海軍参謀本部に向けてフランス軍におけるメリニット活用状況の情報とともに、現品が少量送られてきます。これはチュルパンが日本への輸出を視野に入れて(輸出は彼を通してのみ、と言う話になっていました)、メリニットのデモンストレーションを自宅で行っており、その時に得たものでした。その現品は6月、参謀本部長から海軍大臣に分析を依頼する形で送られ(内三分の一は陸軍に渡された)、大臣は兵器製造所に分析するよう指示を出します。

その後、下瀬は1888年12月に下瀬火薬試製第2号の実験報告を行っています。その中身は第1号の主成分であったピクリン酸を使ったものであり、その威力は第1号を上回った上で国内での生産も容易であるとし、「小官ノ発明」であると主張するものでした。

さて、ここで一部の方は首を傾げているかもしれません。つまり、実際に下瀬の作りだした下瀬火薬試製第2号が、彼の主張する通り彼自身による「発明」であったのか? これについては確かに疑問が持たれているところがあります。

つまり彼がピクリン酸のみであった試製第2号に行き着いたのは、メリニットの分析(今ならリバースエンジニアリング、とも言える)を行ったからではないのか、と言う主張があります。これは上述の通り1号と2号の間にメリニットの分析のチャンスがあり、また恐らくは積極的に彼自身も分析を行ったものであろうと推測されるためです。

つまり、彼自身が「発明」した物はメリニットの模倣に過ぎない、と言う事になる。実際にこれをもって「発明」を批判する人もいます。

管理人の私見で言うなれば、確かに「発明」と言う感じではないのですが.......ただ、メリニットとは異なり、この試製2号は単にピクリン酸のみを使用した単純ピクリン酸であり、混合ピクリン酸とは一線を画した物、と言う観点では「同じもの」と断じる事は出来ないでしょう。また、た第1号の時点でピクリン酸にも注目していたわけですので、全くの模倣と言う指摘は無理があるようにも見えます。

特にこの単純ピクリン酸は他国で炸薬として採用する事が出来ませんでした。ただ、日本のみがこれを採用していることも忘れてはいけないでしょう。

下瀬火薬試製第2号の制式採用は時間がかかりました。

その採用は1893年1月で、まずは魚雷と12センチ以下の砲弾の炸薬として制式採用されます。そして、採用されてから初めて信管の開発に入ります。ただ、注目すべきは砲弾の開発が欧米と全く対照的だった事にあります。

その内容はつまり、欧米は徹甲榴弾の開発を主眼として、ピクリン酸の鋭敏さを下げ、同時に信管は着弾後に遅れて爆発するようにしていたのは上述の通りです。一方で日本は全く逆であり、通常の砲弾を炸薬によって破裂させる、つまり徹甲を目的とせず、榴弾としての使用をメインとしたことにあります。つまり信管もそれにあわせ、「発射前は(安全性の為に)鈍感で、発射後は敏感で着弾したらすぐに破裂するもの」を要求しました。つまり信管には鋭敏性を要求されていた事となり、一応遅延信管の必要性も討議されましたが、これは却下されています。この事から、欧米が考えた徹甲榴弾の開発、と言う見方が日本には無かった事になる。

その信管は伊集院五郎大佐により開発され、伊集院信管として登場します。もっとも、この信管が登場するのに6年かかっており、大口径用の伊集院信管第1号、及び小口径用の同2号が制式採用されたのは1900年の事でした。

では炸薬として単純ピクリン酸は何故欧米で採用されなかったのか?

これはピクリン酸の性質に因るところが大きなものがあります。その鋭敏性などは確かに問題になりましたが、最大の難点はその化学的性質でした。このピクリン酸はフェノールよりもずっと強い酸性を示し(強酸と言う程ではありませんが)、砲弾の中にそのまま詰めると砲弾の金属と反応して腐食させ、さらに生成物が原因で爆発する恐れがありました。これは信頼性という点で非常に問題になる。

ところが日本ではこの問題を克服してしまいます。

この解決法はある意味日本ならではと言うものとして注目に値するものでしょう。その方法はまず東京海軍造兵廠において紙筒に装填して、弾体と隔離。さらに万全を期す為に、弾壁を漆で塗るという方法を採用しています。その漆も数回の重ね塗り(しかも種類が違う)をするという徹底的なものでした。

この方法はしかし腐食の問題を解決した上、砲弾内に多くの下瀬火薬を詰め込んで使用する事が出来ました。

そして日本海海戦でこの下瀬火薬を用いた榴弾は、期待通りの高い威力を発揮します。

1905年5月27日早朝、大本営が発した「本日天気晴朗ナレドモ浪高シ」は非常に有名な通信文ですが、これは当初予定していた水雷作戦が出来ない事を意味し、砲撃が中心となる.......つまり、榴弾の出番が予想される事になりました。そして昼過ぎに両軍は遭遇し、いわゆる「丁字戦法」により日本海軍は砲から下瀬火薬を積んだ榴弾を散々にロシア艦船に打ち込みました(なお、推進薬は無煙火薬であるコルダイトであり、ピクリン酸ではないので注意を!)。

その榴弾の威力はピクリン酸の爆発力により非常に強烈なもので、弾頭を数千もの破片に破砕してまき散らします(細かく破砕するのは爆薬の特徴であり、火薬ではそこまで破砕していかない)。さらに爆発により生じる温度は3000℃前後にも達しており、将兵は破裂した砲弾にやられずともその空気に触れて大やけどを負い、またその空気を吸い込めば外傷が多くないにも関わらず、気管や肺が焼けてしまい呼吸が出来なくなります。また、その高温で艦上の可燃物が炎上していきます。

その結果、ロシアの艦船は散々に砲撃されて被害が甚大となり、炎上する艦船が続出していきます。その様子はロシア兵をして「鉄の大鵬が燃えている」と言わせる程のものでした。

一方、ロシアは露仏同盟によるフランスとの友好関係があったものの、メリニットの提供はありませんでした。そしてその炸薬は綿火薬を使ったものでした。その砲の威力は日本海軍とは比較にならず、たとえば旗艦「三笠」はあの「トーゴーターン」を終えるまでに16発も被弾したものの、炎上していません(被害は小さいものではありませんでしたが)。作戦や士気などはもちろん、火力と言う点でも劣っていたバルチック艦隊は、海戦わずか30分程度で散々にやられてしまいました。

この海戦以降、日本海軍の作った爆薬の高破壊力が世界中に知られ、恐れられる事となります。軍事機密であるために、その詳細は後になるまで知られませんでしたが、今日においても「shimose」と言えばこの下瀬火薬を意味する言葉として残っています。そして、この歴史的勝利の日となった5月27日は第二次世界大戦終了まで「海軍記念日」として祝日になっています(なお陸軍記念日は3月10日で、奉天入城を記念した日となっています)。

なお、全くの余談ながら。

日本海海戦は日本では非常に重視されていたようで、管理人の所持する昭和一桁に帝国書院発行された『東洋歴史地図』をみると、日露戦争における日本軍の進行ルートはもちろん、対馬沖での日本海海戦の戦闘場所(複数回会戦していますので)と、「どこでどのロシア艦が撃破されたのか」が詳細に書かれています。

そこまで覚える学童がいたのかどうかは多いに疑問ではありますが、スペースをしっかり割いている事は注目できるでしょう。

さて、ではこの下瀬火薬の主成分であるピクリン酸とはどういうものでしょうか。

ピクリン酸はそもそも染料の材料として、1742年に見つかったものです。このピクリン酸は動物繊維と反応して黄色く染色する事が知られており、一方で植物線維には反応しないことが特徴です。この事から、昔の参考書(手元にあるのは昭和30年代の化学の参考書ですが)を見ると、この性質を利用して植物線維と動物繊維を識別する事ができる、と記されています。

その合成法は高校の有機化学レベルで倣えるほどシンプルなもので、通常のニトロ化の手順であると言えますが、しかし温度調整をしっかりしないとうまく出来ません。

具体的にやれば、濃硫酸にフェノールを溶かし、これに発煙硝酸を加えてできます。名称としては一般的にはピクリン酸で通じますが、正しくは2,4,6-トリニトロフェノールと呼び、略してTNPと言う表現もあります。

常温では黄色結晶となります。そして爆発させると爆速は7350m/sと非常に高速であり、これは同時に化学反応が高速である事と同時に高温を発生する事も意味します。このピクリン酸の爆発性が知られたのは1873年、ドイツの化学者ヘルマン・スプレンゲルによります。それ以前は少なくとも1830年頃になるまでは爆薬となるとは考えられず、その塩(えん)のみが爆発するものと考えられていました。

爆薬以外の使い道では上述の通り染料として、また20世紀の早期では火傷の治療や、マラリア、ヘルペス、天然痘の治療などに用いられたようです(効果は疑うものを感じますが)。現在では微生物の染色に用いられたり、あるいは生物標本の防腐剤に使われる事があるようです。また、全くの裏技的な使用法としてはタンパク質と反応して暗褐色となる為に、これを利用して皮膚を染めると言う事をやる事もあるようですが.......これは滅多に無いようです。

ところで、ピクリン酸を使った火薬システムで勝利を得た日本ですが、その影響は大きなものでした。

この海戦は各国の海軍に大きな影響を与えました。特に装甲や艦船の大型化、そして長射程化と日本海軍が行った「斉射」と言う概念はイギリスで戦艦ドレッドノート(「弩級」の語源)の開発へと走らせ、各国ともその流れに倣います。つまり日本海海戦の結果は「大艦巨砲主義」の登場へと繋がる事になります。

ただ火薬システムは日露戦争後でも欧米では単純ピクリン酸は使われず、メリニット系を改良したものが使われます。もっともドイツは有名な爆薬であるTNT、即ち2,4,6-トリニトロトルエンへと早くから移行しています。このTNTは単純ピクリン酸よりも威力は劣るものの、徐々に他国でも主流となり、ピクリン酸系から替わっていきました。

何故TNTへと移行したのか?

これは化学的な話になりますが、ピクリン酸が砲弾を腐食するのは、酸性であることが原因でした(化学系の学生諸氏は分かるように、フェノールよりも酸性がかなり強い。ニトロ基の電子吸引を考えると容易でしょう)。しかしTNTはピクリン酸のような腐食性を持たないために、安全に取り扱う上では重要なものだといえるでしょう。

ただ、日本は下瀬火薬を使い続けます。理由はいくつかありますが、原材料であるフェノールの入手が容易であった事はかなり大きなものでした。つまり、TNTの原料はトルエンであり、これは石油から得る事になりますが、日本は石油資源がほぼ皆無に近いために入手が困難です。一方、フェノールは別名を石炭酸と呼ばれる通り石炭に含まれており、また日本は石炭は豊富にある為に自前でフェノールを入手でき、そしてそこから爆薬製造に踏み切る事ができる。つまり日本ではピクリン酸による「安定的な」供給が可能と言う点で大きな意義があったようです。ただ、やはり取り扱いは面倒な部分もあり、特に日露戦争ではすぐさま投入したから良いものの、日露戦争後に軍においてピクリン酸の自爆による被害が起こっており、その一つには戦後の「三笠」の爆発沈没事故に関わっているとも言われています。これは長期保存に関する研究をする余裕が開発当初なかったと言うことがありました。そしてその後も日本は結局新たな火薬システムを作る事に難儀しており、実際に第二次世界大戦に入る段階であっても、また下瀬火薬に頼っていました。

その頃には各国の火薬システムは日露戦争の頃から格段に違う状況となっています。もちろん、その他技術についても大きく変わっていました。

その結果は.......後は歴史で語られる通りになりますが、あえていくつか触れるとすると実に日本に皮肉な結果だったようにも見えます。

レーダーや通信技術等テクノロジーでは大きく差をつけられ、砲弾ではないもののVT信管により炸薬を爆発させる榴散弾を連合軍側が有効に使って日本軍機は落とされ、また日本自らが証明した大艦巨砲主義は航空機の活躍により古きものとなり..........

冒頭に書いた通り戦争の勝因とは実に多岐にわたるものですが、日本にとって都合が良いものは少なかったのが現実でした。

なお、最後に余談ながらメリニット開発者のチュルパンと言う人についてですが。

この人はどうにも功利的と言うか、儲け主義と言うか。実はメリニットが開発され各国にアプローチをしかけていた頃、イギリスのアームストロング社にメリニットを売り込もうとした結果、特許輸出を図ったと言う事で1891〜93年の間投獄されています。また、1897年にはジュール・ヴェルヌが1894年に発表した小説『Face au drapeau(邦題:悪魔の発明)』の登場人物で、新型爆弾を開発したフランス人発明家トマ・ロック(Thomas Roch)が自分とメリニットを元にしているから、と言う理由で訴訟しています。この訴訟でヴェルヌは無罪となっていますが、確かにRochはチュルパンを元にしたようです。

ま、もっともこのロックと言うキャラクターは、新型爆弾を各国に売り込もうとして失敗し、発狂すると言うキャラクターですので元になった人物としては気分はよろしくないと思われますが.......

またその訴訟の頃、上述の通り日本にもメリニットの試験を公開し、また少量のサンプルを渡した件について、それ以降連絡がなく、自分以外の人間からメリニットを購入しようとしている。よって賠償金を払え、と言う事実無根のクレームをつけても来ています。

まぁ、なんというか。結構強欲な人だったように見受けられますが........

それではこの話はこれで以上、と言う事で......

さて、今回の「からむこらむ」は如何だったでしょうか?

まぁ、久しぶりなのでどうにも感覚が戻らなくて困りましたが。取りあえず、せっかく日露戦争にも絡む話を前回やった、と言う事と、1回で終わる話のネタを考えた結果、取りあえずピクリン酸、と言うか下瀬火薬の話をしてみましたが。

ま、あまり軍事色やら歴史色を強めるとまた収拾がつかないので絞らせてもらいましたがね。興味ある方は色々と調べてみるといいでしょう。『坂の上の雲』も秋にはドラマ化されるといいますし、また冒頭に書いた通り、日露戦争は日本にとって非常に大きな転換点となりましたので。

さて、そういう事で今回は終わりですが。

次回は取りあえず、何かネタを決めたらやる事にします、ハイ。

そう言うことで、今回は以上です。

御感想、お待ちしていますm(__)m

次回をお楽しみに.......

(2009/04/17公開)

前回分 次回分

からむこらむトップへ