からむこらむ

〜その236:アベリ酸とオリザニン〜

まず最初に......

こんにちは。いよいよ6月となりました。

いよいよじめじめの梅雨がやってきますが.......それにしても既に雨量が多い気もしますけどね。

さて、そういうことで今回の「からむこらむ」ですが。

前回、前々回と日本の脚気事情とその原因の争いについての話題になりましたが、今回は前回の後半に引き続きその原因物質の追及の話をしたいと思います。戦前日本の科学者達の著名な奮闘を物語る話の一つではないか、とも思いますがね。

それでは「アベリ酸とオリザニン」の始まり始まり...........

では、前回の続きから進める事としましょう。ニワトリの実験をし、エイクマンの成果を確認した鈴木梅太郎はどうなるのか?

1907(明治40)年、鈴木は東京に戻り東大の農学部教授になります。そして農学部のあった駒場において盛岡の実験を発展させるべく、抗脚気因子を探る為に米ぬか成分の研究を始めます。

その方法は大量の米ぬかを購入し、これをアルコールで抽出したエキスの成分を調べる事でした。これは容易には進む事はなかったのですが、しかし1910(明治43)年、鈴木の研究グループは米ぬかのアルコール抽出エキスから、リンタングステン酸(当時は燐ウォルフラム酸)によって沈殿する成分を見付けだし、試験の結果この成分が有効成分である事を突き止めます。

この有効成分の性質は弱酸性であり、窒素と硫黄を含みリンを含まない酸であるとします。そしてこれが脚気に対して有効である「抗脚気作用」がある事から、脚気の英名「ベリベリ(beriberi)」に「抗する」、即ち否定を意味する「a-」を付けて「アベリ酸(aberic acid、原文はドイツ語Aberisäureで紹介)」と命名し、同年12月に東京化学会で口頭にて、そして翌年『東京化学会誌』にて論文を発表します。鈴木は論文の中で

予輩のアベリ酸と名づけたるものは従来ありふれたる物質にあらず而かも普通余人が動物栄養品として数ふるところの蛋白、脂肪、炭水化物、レシチン其他無機成分等に属せざるは明らかにして従来学者が純粋の蛋白、脂肪、炭水化物及び糖類等を混合して動物を飼育するも決して天然の肉類若しくは穀類等を以てするが如く動物の完全なる成育をなさしめ能はざりしは即ち該物質を加へざりしに依るものなること明らかなり

(※旧字体は直してあります)

と記述し、全く新しい栄養素の登場である事を記し、これが抗脚気因子であると言う他にもどの生物の発育にも必須の成分である事を見いだします。鈴木はこの後も続々とアベリ酸についての論文を発表します。

鈴木は翌年にはアベリ酸の製法についての特許を取得し、そして1912年、三共合資会社によってアベリ酸の製造が開始されます。

ところで、アベリ酸は後の研究により訂正されます。つまり、アベリ酸の「酸」たる原因は、実は成分中に入っていたニコチン酸が弱酸性に由来する事が分かり、その成分を除いた純粋な抗脚気効果を持つ成分について、1918(大正7)年に改めてオリザニン(oryzanin)として発表します。この由来はコメの学名であるOryza sativaからとっています。

ところが鈴木の説は当時余り注目されませんでした。

原因はいくらかあります。東京化学会で行った発表の論文が1911年8月にドイツの化学誌に抄録掲載され、1912年に彼の日本における成果をまとめたものがドイツ語で発表される際、アベリ酸について「新しい栄養素である」と言う一文が訳されなかった為、これが原因で注目を浴びなかったのではないかとも言われています。また同年国際会議に向けて鈴木が船旅に出たものの、持病の腸捻転を患って日本に引き返し、発表の機会を逃した。さらには今までに見た東大医学部グループの「脚気菌」の存在を信じる人達がまだ少なからずいたことも影響があるでしょう。結局この様な事から日本国内でのみの発表となってしまい、鈴木自身が回想するところでは、この成果を評してくれたのは池田菊苗(これ以前に昆布のうま味成分がグルタミン酸である事を発見し、それを使ったいわゆる「味の素」として知られる調味料を作り出し、著名な化学者でした)のみが「事実なら面白い」と言ってくれただけであった、と述べています。鈴木はその研究を発展させて人間への応用も考えたものの、しかしアベリ酸の売れ行きが余り良くなかった為に会社側(三共合資会社の後の三共株式会社の事)は乗り気ではなく、うまくいきませんでした。

実際、当時三共側は「実験に使いたかったら提供するから、とにかく誰でも良いから一度使ってみてくれ」と言う様な広告を医学雑誌で行っています。つまり売れ行きはそういう程度だったという事になります。

さて、鈴木が研究をしていた一方、英国でも研究が進められていました。

エイクマンの報告を受けて、ベリベリの原因に注目した人物がいます。それはポーランド生まれの化学者であり、当時ロンドンのリスター予防医学研究所にいたカシミール・フンク(Kazimierz Funk 英国式でCasimir Funk)で、彼は米ぬかから抗脚気因子となる物質を探そうと、アルコールで抽出したエキスを丹念に調べていきます。

この方法、実に鈴木の物と似ているのですが、実際に1911年、鈴木と同じ方法で抗脚気因子となる物質を分離します。その論文は鈴木のドイツ語版論文の4ヶ月後に発表されました。そして翌1912年、彼はこの物質がアミンの性質を持つ事により、これを「生命(vita-)に必要なアミン(-amine)」であるとし、その名称を「ビタミン(vitamine)」と提案します。

ところでフンクの「ビタミン」には一つの土台がありました。

現代の生物化学の基礎を築いた一人でもある、イギリスの化学者フレデリック・ホプキンス(ホプキンズとも Frederick Gowland Hopkins)はちょうど20世紀初頭、タンパク質としてカゼイン、炭水化物として蔗糖(=砂糖)、脂肪としてラード、そして塩類を混ぜて作った飼料をラットに与えたところ、ラットの体重が減少する事を発見しました。しかしこの飼料に全乳を1日にわずか3mlほど追加する事で動物は成長し、体重が減少していたラットでもこの追加によって体重が回復する事を見付けます。

彼はこの結果を1906年、学会に対して栄養仮説としてこの事を発表し、何かしらさらに必要なものがあるのではないかと提案します。つまり、タンパク質、炭水化物、脂質、そして無機物の他に何かがあるのではないか?

最終的には鈴木・フンクによって示されたこの抗脚気因子をきっかけとしてこれが示され、そして付け加えられたのがフンクの名付けた「ビタミン」でした。1912年、ホプキンスは食事における栄養としてのビタミンの必要性を説く論文を発表し、現在に通じる「五代栄養素」がここで登場する事となります。

もっとも、上述の通り当時の日本ではその重要性を認識していたものはほとんどいなかったわけですが。

なお、発表では鈴木が先んじていたものの、論文の翻訳の問題等もあって認知されず、「ビタミンの最初の発見者」については議論が起きています。

これは当然日本のローカルで行われた発表よりは欧米での発見の方が有名になり、またホプキンスの学説の発表も相まってフンクがビタミンの発見者として一躍有名になります。しかし実際には鈴木の論文発表が早かった事、またフンクもその為に鈴木の研究を知っている可能性もあり、さらには鈴木とフンクとの間で手紙のやり取りもあり、しかも鈴木は弟子にフンクとの手紙の話をしていました。しかしビタミンの名付け親ともなった事、また鈴木の結果がドイツ語で発表される頃にはすでにフンクの名が有名となっていた事もあり、フンクの名の方が上に立つ事になります。

鈴木自身は当然自分の方が先である、と言う認識もしていましたし主張もしていますが.......現在のところは日本では鈴木は当然「ビタミンの発見者」として認識されていますが、海外ではまた微妙なところのようです。発見者として鈴木の名を挙げていることも多く認識はされている様ですけれども、ざっとネット上を漁ってみると鈴木の名を挙げずにフンクの名のみが挙がっているところは決して少なくないと言えます。

ただし、フンクはその後病気とビタミンの関係(壊血病とビタミンCといったもの)などを触れるなど、ビタミンの重要性を広める役割などを果たしていますので、やはりビタミンとは切っても切れない関係といえるでしょう。

さて、ともかくもホプキンスの仮説とともに鈴木達が示した重大な成果は大きな影響をもたらす事になります。

この為に欧米ではビタミンについての認識が広まる事となり、ビタミンと脚気といった病気との関係の認識が為されるなど、ビタミンの重要性が理解されて行く事となります。その後研究が進められて行った結果、生物に必要とされるビタミンが多数提起され、そしてそれらには必ずしもアミンとしての性質があるわけではない事も分かり、1920年に「vitamine」は最後の「e」を抜かして「vitamin」として表記されるようになります。

一方、日本でも欧米で広まってくるビタミン学説が入ってくるようになります。

オリザニン以降、実際にこれが使われたり、またビタミンの認識がもたらされると脚気患者は着実に減っていきました。一方、森らはまだ陸軍で現役であって「脚気菌」にこだわっており、青山胤通とも森とも言われるのですが、オリザニンの発見について「百姓学者が何を言うか。米ぬかが脚気の薬になるのなら、馬の小便でも効くだろう」と鈴木を批判したと言う有名な話が残っています。このように陸軍ではやはり「脚気菌」に固執するものはありましたが、前回触れた日露戦争の件などもあって、それを信じる者も少なくなっていきます。結局、森が引退する1916(大正5)年以降、陸軍における「脚気菌」も「引退」します。1919(大正8)年には日本内科学会総会において、京都大学教授島薗順次郎の「脚気」と題する講演が行われ、それまでの脚気研究をまとめて、その原因がビタミン欠乏であることを学会で明確にしてこの論争に決着をつけます。事実この頃には「脚気菌」を原因とするものはほとんどいなくなります。

陸軍では最終的に臨時脚気病調査会において脚気はビタミンの欠乏症に似た病気である、と言う結論を出して解散します。もっとも、これを出したのが1924(大正13)年と言う遅いものでした。

さて、鈴木が単離したオリザニンは現在は別の名称が付けられています。

ビタミン学の登場から、各種ビタミン(候補)が登場するのですが、まずは脂溶性である「A」と水溶性である「B」といった区別が付けられ、オリザニン − とは言ってもフンクの「ビタミン」から来ているわけですが − はビタミンB1(vitamin B1)として分類されます。

鈴木とフンクが単離したビタミンB1は実際には純粋なものではなく、最初に純粋な結晶を分離したのは1926年、エイクマンのいた研究所の研究員のヤンセンとドナートによって行われ、300kgの材料から100mgを塩酸塩として得、「aneurin」と命名したこの結晶を0.03〜0.05mg程度を与えると脚気のハトが回復する事を報告しています。日本での「オリザニン」の純粋なものの単離は1930(昭和5)年であり、鈴木らの研究室で行われています。

そしてこの物質は構造研究が為され、最終的にアメリカの化学者ロバート・R・ウィリアムズ(Robert R. Williams)により1935年に構造の決定と合成を行っています。この時にウィリアムズはこの物質の化学名として「チアミン(thiamin、thiamineとも)」と命名し、現在ではそれが正式に使われています(1966年から)。

#なお、正しい発音は「チアミン」よりは「サイアミン」と言う呼び方になります。

ではこのチアミン、どういう物質か?

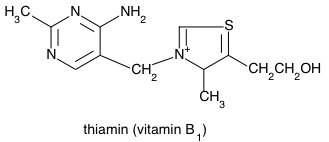

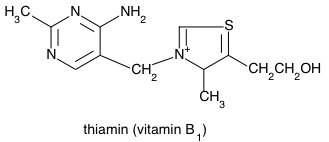

構造は次の通りになります

この物質の構造はピリミジン環(図の左側)とチアゾール環(図の右側)がメチレン(-CH2-)を介して結合しています。

ウィリアムズによって人工合成は行われましたが、その後は工業的な合成も研究されます。しかし合成をしても高価だったり効率が悪い為に安くできず、結局は米ぬかからの抽出という手法が続きます。しかしこの生産量は脚気撲滅を達成するには量が少なく、実際にこれを得て治療ができる人達は限られ、また戦場では将校に優先的に回っており、末端の兵には届かないものでした。そのような背景もあり、安価にできる合成法が求められました。

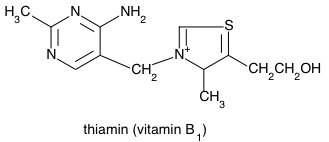

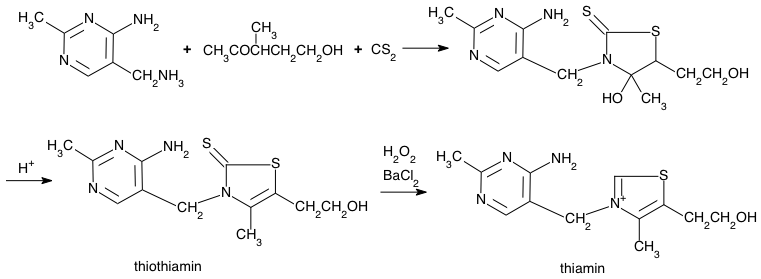

その効率的な合成は戦後の1950(昭和25)年、日本において武田薬品工業の松川泰三らによって行われます。

これは元々チアミンの体内での酸化の様子の研究から始まったらしく、緩やかに酸化させる事によって生じるチオチアミンができる事に着目。チオチアミンは還元してやれば容易にチアミンに戻る一方、チオチアミンの合成自体は比較的簡単にできた為、結果的に大量合成に向く事になります。

この合成は特許がとられ、そして優れていた為に海外にも技術が輸出されるなど、大きな影響を与えました。事実それまでの年産数百kgがたちまち数tにまで増えていることが優れた合成法であった事を示しているでしょう。結局これは誘導体「フルスルチアミン」が1954(昭和29)年に「アリナミン」として販売されるに至り大ヒットし、最盛期となる昭和30年代の武田薬品工業の売り上げの約半分を占めるほどとなり、脚気の解消に多いに役立ちました。

つまり、発見・工業的合成法の確立といった主要部分は日本人の手で行われたという事になります。

ではチアミンはどう作用するのか?

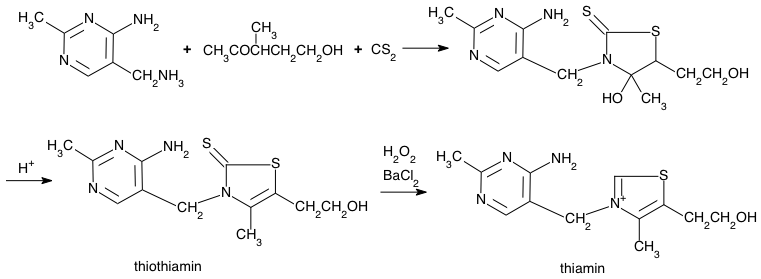

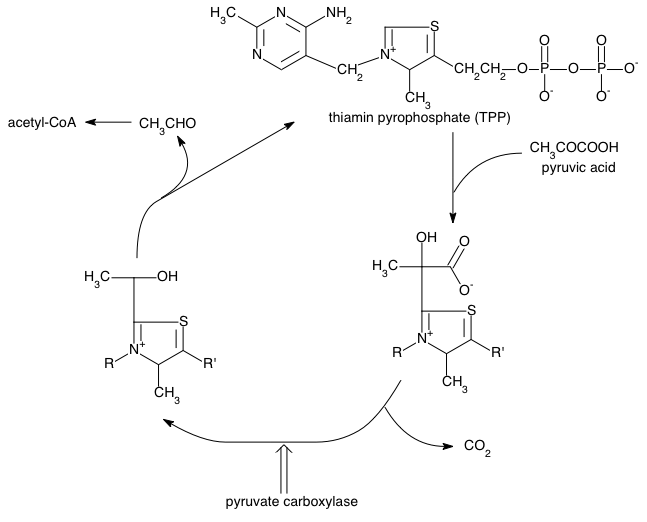

チアミンはそのままでは役に立ちません。実際にはこれとリン酸が反応し、チアミン二リン酸(チアミンピロリン酸)、略してTPPと呼ばれる形で初めて役に立ちます。

TPPは「補酵素(coenzyme)」であり、酵素本体と補酵素が組み合わさって初めて本来の機能を持ちます。ビタミンB類はこの補酵素としての機能をいずれも持っており、そういう意味で重要です。

では具体的にどのような働きをするかというと、TPPは主に糖や脂質の代謝で活躍をします。よく知られる通り糖は生物ではエネルギー源として重要であり、そのエネルギー源を生みだす働きがなくなれば当然問題が起こる事となる。

実はある程度その169で一部関わる事を触れているのですが、もう少し詳しく説明しましょう。

糖は体内で摂取されると「解糖系」と呼ばれる経路を経て酸化され、最終的にピルビン酸となります。この経路はあらゆる生物に共通する経路として重要性があるため(嫌気性であったもこの経路が始まりになる)、生化学系の講義では基本的なものとして覚えさせられるもので、学部生時代に結構苦労させられた記憶があります。

ここで生じるピルビン酸は、やがて好気的な代謝で関わるTCA回路(クエン酸回路の名称もかなり一般的)へと繋がって行き、ATPを多量に生産する系の最初として、そしてアミノ酸の原料として必要な経路となります。このTCA回路で生じたもの(NADH等)はやがて電子伝達系へと繋がり、最終的にエネルギー生産をします。

さて、では実際に解糖系で生じるピルビン酸はどのように扱われるのか?

細かくやるとかなり複雑な経路なのである程度簡略化しますが(とは言っても専門的ですが)、ピルビン酸はまずTPPと結合して複合体を生じます。その後ピルビン酸デカルボキシラーゼ(ピルビン酸脱炭酸酵素)によってTPP-ピルビン酸の複合体の、ピルビン酸の部分から二酸化炭素が出て行き、ここがアセトアルデヒド(CH3CHO)になります。この後、アセトアルデヒドはさらに酵素の反応を受けてアセチルCoAを生じます。これは脂肪酸の原料となる一方、オキサロ酢酸と結合してクエン酸となり、TCA回路へと入っていくことになります。

つまりチアミンはエネルギーを生み出す経路として存在する、「解糖系」〜「TCA回路」〜「電子伝達系」の各経路を結ぶ最初の経路における重要な「歯車」としての働きがあります。もしこれが機能しなければそれ以降の経路において中間代謝物の蓄積をおこし、その結果障害を起こして病気へと繋がると言う事になる。また、TPPは神経において重要な伝達物質アセチルコリンのシナプス小胞から放出する働きにも関連するなど、多数の働きに関与しています。

これらの事から、脚気の病状の説明は可能になります。

つまり、エネルギー生産がうまくいかない事と神経伝達に阻害が生じる事によって倦怠感が起こり、心臓の機能障害を起こしたり、あるいは末梢神経の障害によって足がむくんだりしびれたりもするという事になる。これらが知覚異常や運動麻痺に繋がって行く.......なお、脚気の検査で有名な、膝の部分を叩いて反射(深部腱反射と言う)は末梢神経の障害を見ている検査であり、脚気の症状の一つを見ているという事になります。

そして、白米(重要な糖質源)のみの食生活ではこのような代謝が進まずに脚気になりやすいという事になります。

これを防ぐ為にはビタミンB1を多く摂取する事になりますが、これらは卵や豆類、乳に多く含まれます。現代では先進国で以前ほどの事例は見られていません。実質ほとんどない、と言いたいところですが、しかし最近はいわゆる「ジャンクフード」等の偏食からくる栄養の偏りによって発生した事例が増えているようです。また、糖質、あるいはアルコールといったものを多量に摂取すると、それだけ代謝をしなければならない為に、必然的により多くのビタミンB1が必要となります。よって、アルコール中毒の人に脚気がよく見られるようです。

なお、水溶性ビタミンであるために、過剰摂取で特に問題になる事はありません。過剰な分は数時間で尿に排泄されます。

ところで、これでほぼビタミンB1=チアミン=オリザニンの話は終わりになるのですが。

もう少しだけ捕捉をしておきましょう。

大きな影響を与えたビタミンの発見と言う成果に対しては、ノーベル賞が送られています。それは1929年のノーベル生理学・医学賞であり、その受賞者はエイクマン、そしてもう一人ホプキンスでした。そこには鈴木もフンクも名が入ってはおらず、ビタミンの最初のきっかけとなった物質の特定、と言うよりはビタミンというものへの概念を確立させた二人に対して送られたと言う事になります。

なおオリザニンの、つまり最初のビタミンを分離した人物である鈴木梅太郎ですが、この後も東大における研究を続ける一方、理化学研究所の設立者としても名前を連ねています。彼の成果は色々とあり、例えばオリザニン以前の大学院生の時には桑の葉の萎縮を起こす「桑の葉病」が桑の葉のつみすぎによる栄養不良であることを指摘しています。またオリザニン以降では第一次世界大戦により輸入が途絶えたサリチル酸、サルバルサンの工業的製造法を完成。さらには理研でも多くの研究を残しており、有名なところでは米騒動の後に合成清酒の開発に成功し、1924年に理研酒「利久」と言う名称で販売。これは後に三倍増醸清酒の元となっています。なお、戦後理研の合成清酒の製造部門を引き継いだ協和発酵(後にアサヒビールに部門を譲渡)に「利休」は受け継がれています。

また、ビタミンと鈴木の関係は理研でも続いており、鈴木は日本のビタミン学を世界のトップレベルにまで押し上げています。例えば理研の鈴木の研究室にいた高橋克己がタラの肝油から世界で初めてビタミンAの分離に成功し、後に「理研ヴィタミン」と言う会社を設立してこの工業生産に着手。これがオリザニンの当初とは異なって売れに売れ、理研の研究費用の多くを賄ったと言う話も残っています。

この「理研ヴィタミン」は現在も「理研ビタミン株式会社」として、ビタミンやドレッシング等の販売をするなど、存続しています(現在は理研との関係は薄い)。

そして鈴木梅太郎は東大退官後、東京農業大学へ移って農芸化学科(現在は生物応用化学科と改称)の教授となり、その基礎を築いています。ちなみに、この農芸化学科には理研で鈴木の後を継ぎ、戦後の理研の復興に尽力した門下の薮田貞治郎(ジベレリンの発見で有名な農芸化学者)の子息が教授についていたこともあり、縁があるようです。

また鈴木は弟子を育てるのも一流であり、その門下にあった研究者たちは多くの活躍をしています。

このように、日本の農芸化学史上に大きな功績を残した大学者は1943年、腸捻転で他界しています。

さて、以上で脚気を巡る話を閉じようと思いますが。

脚気は日本で大きく問題とされ、日本でたくさんの研究がされ、そして日本で多くの学者がこれに関わり、そして科学や医学を発達させたものです。故に本当はかなりこれについてはさらに拡大できる話もあるのですが、本筋として押さえるものを押さえておいて終わりにしたいと思います。ま、日本の病気の歴史上、そして科学史上重要な部分を占める話ですので......見方を変えれば、これが日本の科学・医学の発達を促進させ、そして人材を生み出していったという側面もあります。

興味がある方は色々と調べてみると面白いと思います。

それではこの話はこれで以上、と言う事で......

さて、今回の「からむこらむ」は如何だったでしょうか?

いやぁ、話が色々と拡大できる話だったりもしますので、色々と話の内容の選定には悩みましたが。鈴木梅太郎にまつわる話はやはり多く、日本の科学者として調べるのに非常に興味深いものを感じましたが。理研の話もあれこれ調べてみたくなるものもありますので.......

ま、しかし日本における脚気はやはり最後に書いた通り大きなインパクトがあったが故に色々な物を「成長」させるきっかけになったと思います。そういう意味でずっと以前からこの話はしたかったのですが、今回どうにかできた、と言う事である程度は満足できました。

多方面に渡ってさらに話は拡大できるのが脚気にまつわる話だと思います。興味ある方はぜひ.......

そういう事で、今回は以上ですが。

ま、次はいつになるかは分かりませんが、取りあえず止めようとは思っていませんので、首を長く、と言うか。気長に覗いていただいて待っていただければと思います。

そう言うことで、今回は以上です。

御感想、お待ちしていますm(__)m

次回をお楽しみに.......

(2008/06/02公開)

前回分 次回分

からむこらむトップへ